いろいろな藻類

このページでは、顕微鏡サイズの藻類(微細藻類)から目で見えるサイズの藻類まで、様々な藻類について、写真や論文などとともに紹介します。

ストレトネマ

Skeletonema

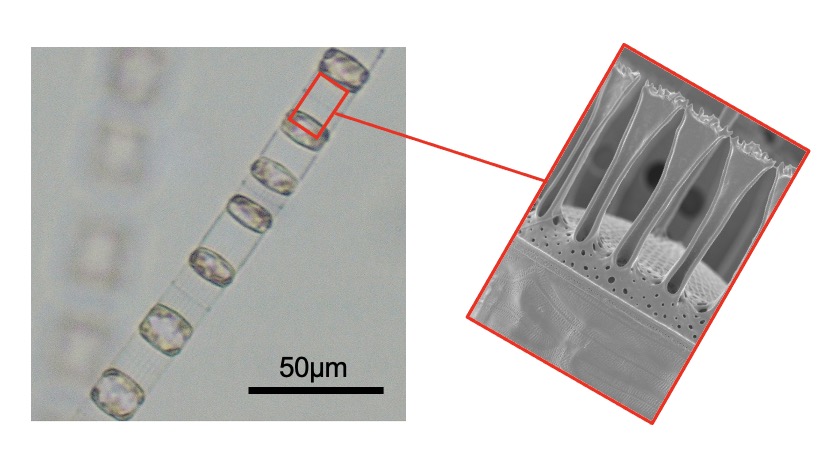

イカダモが、湖やため池で生息している微細藻類の代表の種類だとすると、海の微細藻類の代表の一つが珪藻スケレトネマです。珪藻は、ガラス質の殻をもつ微細藻類です。「珪藻マット」や「珪藻コースター」として商品になってもいます。古くから、珪藻の化石である珪藻土で作られてきたのが、七輪(しちりん)なのですが、使ったことのない方も多いかもしれません。

さて、スケレトネマですが、棒のような形態をしていて、細いものから太いものまで、例によって、多くの種があります。右の図は、電子顕微鏡で観察した写真です。棒のように見えて、とても複雑なつなぎ目の構造をしているのがわかります。

Li et al.(2024)は、海洋中に存在する「マイクロプラスチック」が微細藻類に与える影響について、スケレトネマを使って研究しています。その研究によれば、捨てられたプラスチックがバラバラなり、微細藻類よりも小さなサイズになったマイクロプラスチックも存在しているとのことです。微細藻類よりも小さなサイズの0.1μmのようなマイクロプラスチックは、スケレトネマの増殖や光合成を抑制することが分かりました。また、スケレトネマの体の表面に付着する様子も観察されました。もしそのまま、動物プランクトンに捕食されると、食物連鎖でより大きな海洋生物へ蓄積していく可能性があることも分かりました。

Li et al.(2024) Chemosphere, 364, 143110.

キートセロス

Chaetoceros

スケレトネマと同じ珪藻で、海の微細藻類の代表のもう一つが、キートセロスです。長く連なった細胞はスケレトネマと似ていますが、細胞のつながり方、先端のツノのような形状など、よく見ると違いが多くあります。

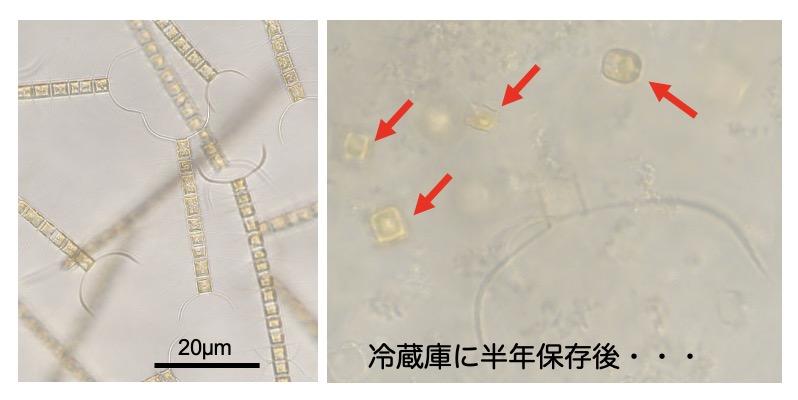

微細藻類の中には、生息に適さない環境になると、「休眠胞子(休眠細胞)」という特別な細胞をつくり、その状態で長く生き伸びることができます。キートセロスも休眠胞子になる種類です。

下の写真の左側は、とても元気に増殖中のキートセロスです。それを真っ暗な冷蔵庫に入れてしまうと、増殖はストップし、半年後には、細胞が崩れて死んでしまったようになりました。しかし、写真右のように、少し丸みを帯びて、細胞の周辺に小さなツノが生えた変な細胞が残されていました。これが休眠胞子で、再び適切な条件で培養すると、半年後でも、復活して増殖しはじめました

海の底には、長い時間をかけて堆積物が蓄積していきます。その中に、キートセロスの休眠胞子も存在しています。須藤(2018)は、海底の、さらに下の方の堆積物、つまりとても古い堆積物を丁寧に調べて、なんと3,000万年前以上の海の堆積物からキートセロスの休眠胞子を発見しています。さすがに、化石になっているので、復活はしないでしょうが、3,000万年前にはすでにキートセロスが生きていたということですね。須藤(2018)には、キートセロスの化石から地球規模の生物の進化や気象変化などを考察した研究例がたくさん紹介されています。

須藤(2018) 海と陸をつなぐ進化論. BLUE BACKS(講談社)

ナンノクロロプシス

Nannochloropsis

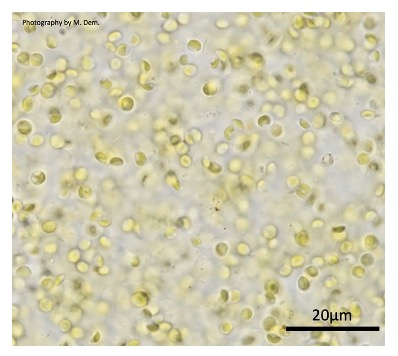

ナンノクロロプシスは、海に生息している、小さな丸い微細藻類です。ナンノクロロプシスで注目されるのが、サプリでも売られているエイコサペンタエン酸(EPA)を作り出す特性です。

EPAは、「オメガ3脂肪酸」の一つで、青魚に多く含まれて、血液をサラサラにしたり、いろんな病気を予防したりと良い医薬効果が知られている物質です(矢澤1996)。青魚に多く含まれているので、青魚がすごいと思われていますが、実は、青魚の餌となっている動物プランクトンの、さらに餌になっているナンノクロロプシスをはじめとしたEPAを作り出す微細藻類がすごいのです。微細藻類の作り出したEPAがめぐりめぐって青魚にたくさん蓄積されているということです。

100gの乾燥したナンノクロロプシスがあったとすると、2~5gのEPAが含まれていることも報告されています(Uthiah et al.2025)。

小さくて丸くて、ぱっと見は緑色のため、“海のクロレラ”などと呼ばれたりします。しかし、クロレラがイカダモやクンショウモなど緑藻の仲間であるのに対し、ナンノクロロプシスは「不等毛藻類(ふとうもうそうるい)」という全く別のグループで、ワカメやコンブの方が親戚の微細藻類です。

矢澤(1996) 日本食品科学工学会誌 43,(11), 1231-1237.

Uthaiah et al.(2025) Algal Research, 86, 103897.

イシクラゲ

Nostoc commune

公園の隅、砂利の駐車場、芝生の上、雨の日にグニャグニャ、プニプニした黒い物体が落ちているのを見たことはありませんか?あれがイシクラゲです。顕微鏡でみると、数珠つなぎになった細胞がよく分かります。イシクラゲの正体は、藍藻のNostoc communeという種がたくさん集まった塊です。

乾燥すると、黒い乾燥海苔のようになります。イシクラゲの乾燥耐性はなかなかのもので、私が10年以上前に採取して乾燥して保管していたものに水を加えると、見事にプニプニと復活しました

イシクラゲのこの乾燥に耐える性質は、イシクラゲが自分で作り出す「トレハロース」という糖類が細胞を乾燥や紫外線などから守っているからと考えられています(Sakamoto et al. 2009)。

イシクラゲは、なんと食べることができるようです。さらに宇宙食で栽培して食べるという提案もされています(木村他2022)。

Sakamoto et al.(2009) Phycological Research, 57(1), 66-73.

木村他(2016) Eco-Engineering, 28(2), 43-51.

ミクロキスティス

Microcystis

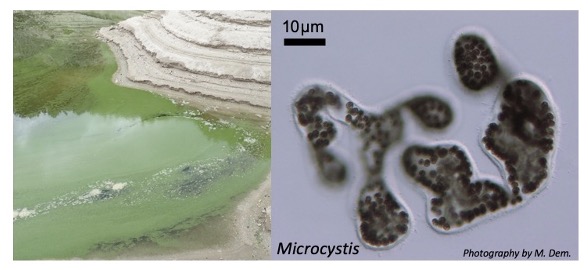

ミクロキスティスは、湖やため池などに生息する藍藻類です。湖やダムなどで大発生して、水面が緑色になってしまう「アオコ」状態の原因になる種類の一つです。

ミクロキスティスは、「ミクロキスチン」という毒を産生することがあります。藍藻が湖で大増殖して、それを食した動物が死んでしまったという記録は、かなり古くからあり、藍藻類が毒を作っているのではないかと疑われてきました。ミクロキスティスが毒を作ることが明らかになったのが1959年で、その後、ミクロキスチンと命名されたそうです(彼谷1992)。

もし、飲料水として利用している湖などにミクロキスティスが発生してしまったとしたら、と心配されると思います。でも、水道水として利用する水は、浄水場で適切に無毒化し、しっかり検査もしていますので大丈夫です。

中国でもアオコ問題は深刻で、アオコをバイオ燃料に使おうとする研究が行われています(Zeng et al.2015)。

彼谷(1992) 環境化学, 2(3), 457-477.

Zeng et al.(2015) Biomass and Bioenergy, 73, 95-101.

他の生き物と共生する藻類

Symbiotic microalgae

微細藻類の生息場所は、地球全体です。ほんの小さな水たまりから、海まで、水が存在すれば、必ず生息しているといってもよいでしょう。さらに、水があまりなくても生きていける藻類もいます(気生藻類)。

さらにさらに、他の生き物の中に入り込んで、その生き物と協力して生きている(共生している)藻類もあります。

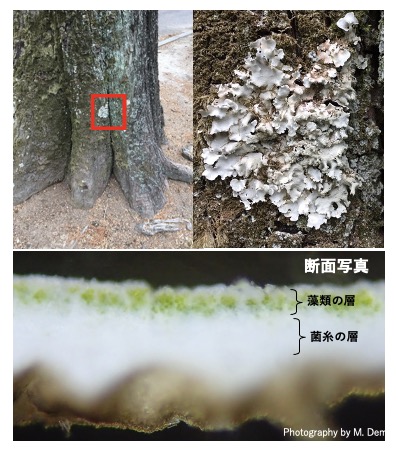

例えば、菌類と共生して「地衣類」として生きているのは、主に微細藻類Trebouxia(トレボウキシア)です。写真は、佐賀大学の並木の幹の表面に付着している地衣類の断面を撮影したものです。微細藻類が生息している部分が緑色の層になっているのが分かります。

共生微細藻類は入れ代ったり、別の地衣類から略奪した共生微細藻類利用したり、かなり自由度が高い共生関係にあるようです(大村2008)

ミドリゾウリムシは、細胞内にクロレラを共生させた繊毛虫です。下の写真のミドリゾウリムシは、以前クロレラを屋外の100L水槽で培養した時、大発生してクロレラを全滅させてしまった犯人です。体の中に取り込まれたクロレラは、消化されず、細胞内でそのまま生存し、共生関係になります。ミドリゾウリムシはクロレラがなくても生きていけますが、クロレラを共生させると、増殖の速度が上がったり、色々なストレスへの耐性を得たりするそうです(早川・洲崎2016)。ちなみに、何細胞のクロレラが入っているのか、ミドリゾウリムシを解剖してカウントしたところ、1,000細胞近いクロレラが入っていました。

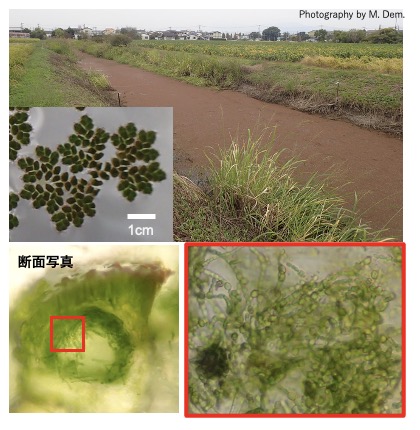

シダ植物アカウキクサと藍藻アナベナ(Anabaena azollae)も共生しています。葉状体の断面を顕微鏡で見ると、空洞があり、その中にアナベナが生息しています。アナベナは、ヘテロシストと呼ばれる特殊細胞で、空気中の窒素をアンモニアに変換できます。ご存知のようにアンモニアは植物にとっては大事な栄養素で、アカウキクサはアンモニア製造装置を自分の中に保持しているようなものです。

佐賀大学の周辺の用水路でもアカウキクサはアナベナのおかげなのか、写真のように時に大発生して、水面いっぱいに増殖します。用水路を詰まらせてしまうようなやっかいな存在なので、そのまま畑や田んぼの肥料として利用できないかという研究が古くから行われています(辻村他1957)。

大村(2008) 分類, 8(2), 123-128.

早川・洲崎(2016)比較生理生化学, 33(3), 108-115.

辻村他(1957) 日本土壌肥料学雑誌, 28(7), 275-278.

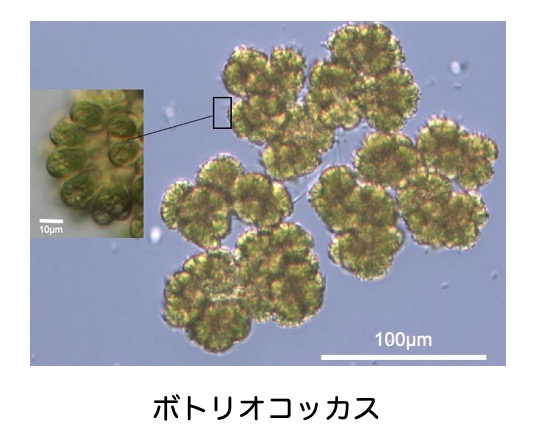

ボトリオコッカス

Botryococcus

ボトリオコッカスは、「石油を作る藻類」として一躍有名(?)になった微細藻類です。正しくは、炭化水素を作る藻類です。炭化水素とは、炭素と水素のみからできた物質です。良く燃える燃料として使用することができます。石油由来のガソリンや軽油なども炭化水素です。

石油は、炭化水素を主成分として、数百万年以上も前の生物の体が地中に埋もれて生成されたものと推定されていますから、今生きているボトリオコッカスは石油は作ることができません。

多くの藻類は、簡単に表現すれば植物油(サラダオイル)のような油分は作ります。しかし、この油分を燃料として利用する場合、炭化水素と比べると使い勝手や火力で負けてしまいます。そのため、炭化水素を作り出すボトリオコッカスは「石油の代わりになる燃料を作りだす藻類」ということで注目されました。

ボトリオコッカスは、世界中の湖、ため池などから発見されていますが、生息を確認できるのはまれで、私が調査したところ、佐賀市内では限られたため池にしか見つけていません。また、イカダモのようにわかりやすい形をしておらず、“ゴミ”のようにも見える時がありますので、見過ごしてしまうこともあります。

私は、ボトリオコッカスを約100Lの水槽(レースウェイ型)でビニールハウスの中で約1年にわたって培養したことがあります(出村 2017)。ボトリオコッカスは、やはり細胞分裂によって増殖しますが、二分裂の速度は他の藻類に比べて遅いため、屋外での大量培養が難しい藻類です。屋外での培養では、ボトリオコッカスを育てようと用意した水槽に、他の藻類が入り込んでしまいます。“コンタミ藻類”とよんでいます。ボトリオコッカスの分裂の前にこうしたコンタミ藻類がどんどん分裂してしまうと、育てたいボトリオコッカスよりもコンタミ藻類の方が多くなってしまうのです。コンタミ藻類に悪戦苦闘しながら培養を続けたところ、1年の中では、秋に比較的よく増殖し、その時には炭化水素も多く作ることが判明しました。

より大きな水槽での培養試験も継続していますが、コンタミ藻類以外の問題も山積みで、ボトリオコッカスを飼い慣らすまでは、まだまだ修行が足りません。

出村(2017) 日本エネルギー学会機関誌えねるみくす, 96, 22-28.

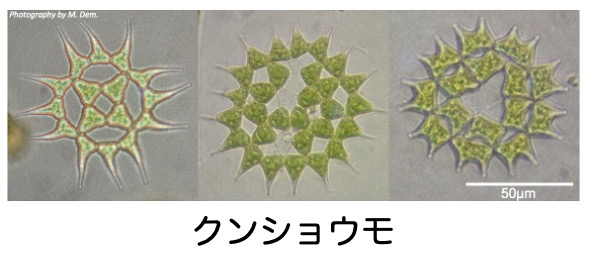

クンショウモ

Pediastrum

クンショウモは、メダルや勲章に似た形の微細藻類です。多くの湖沼に生息しています。細胞がいくつも集まって一つの群体(コロニー)を作っています。「クンショウモ」も「イカダモ」のようにグループ全体の名前で、多くの種があります。

一つ一つの細胞の形や外側の細胞の角(つの)のような部分の特徴などで種が決められています。しかし、それらの形態は環境条件で大きく変化するため、正確な種同定が難しい藻類です。

とくに生育している場所の温度に比例してコロニーのサイズが大きくなることが分かっています。つまり、水温が低いと小さなコロニーになり、水温が高いと大きなコロニーになることが多いのです。

その特性を利用して、興味深い研究をしたのが、Huang et al.(2023)です。Huang et al.(2023)は、中国の湖の湖底の堆積物を上から順番に慎重に調べていきました。堆積物中には、クンショウモの死骸が分解せず残っていることがあり、なんと約2,000年前の堆積物からもクンショウモの死骸を発見しました。

過去の地球の気温は植物の花粉や樹木の年輪など、様々なデータで推定されており、過去2,000年間も、暖かくなったり、寒くなったりを繰り返してきたことが分かっています。クンショウモの死骸のサイズを測定すると、過去の気温≒水温の変化と対応して寒い時期には小さく、暖かい時期には大きくなっていることが判明しました。

地上に降ってきた雪の結晶を見ると、上空の気象条件を推定することができます。“雪の結晶は、天から送られた手紙である(岩波書店1938「雪」雪を作る話より)”と書いたのは雪の結晶を研究した中谷宇吉郎博士ですが、“クンショウモは過去の湖から送られた手紙である”といってもよいでしょう。

Huang et al. (2023) Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,

625, 111687.

スミレモ

Trentepohlia

野の花の菫(すみれ)のような良い香りのする藻類で、香りが名前の由来になっている珍しい藻類です。写真のように水中ではなく、人工的なコンクリートの壁、石の表面、木の幹などに付着しています。オレンジ色をしていて、コケ植物や地衣類と間違えられることもあります。本学の上野大介准教授と協力して良い香りがα-イオノンを主として複数の化学物質が混ざっていることを突き止めました(小川他2021)。

しかし、残念ながら「菫のような良い香り」を知らない人や、良い香りと感じない人もいるようです。菫の中でも良い香りがするニオイスミレは佐賀大学の構内でも春によく咲いています。学生さんに聞いてみると、菫という花は知っているとしても、菫の香りを嗅いでみようと思ったことがないということでした。さらに、講義の中で、α-イオノンの香りを嗅いでもらうと、一部の学生さんからは、「とても臭い、嗅ぎたくない」と回答がありました。

小川他(2021)におい・かおり環境学会誌, 52(4), 226-232.

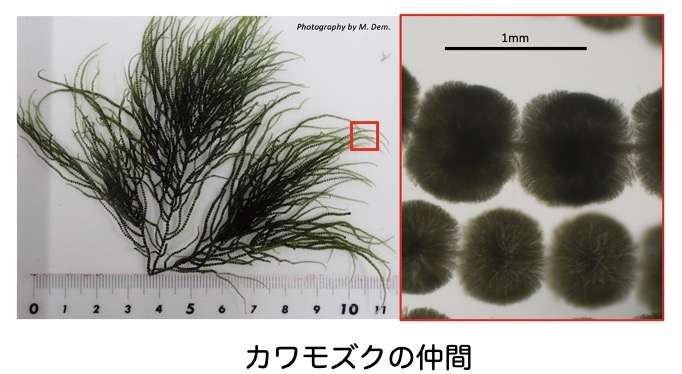

カワモズク

Batrachospermum

カワモズクは、海藻の海苔(のり)と同じ紅藻(こうそう)の仲間です。水のきれいな河川でも、限られた場所にしか生息しない藻類です。佐賀市でもごく限られた渓流にしか確認できませんでした。

さて、佐賀のカワモズクですが、生息地域にお住まいのお年寄りにお聞きすると、以前は「かわのり」として、乾燥させたり、生のままを酢であえたりして食べていたそうです。近年は見なくなったので食べなくなったともおっしゃっていました。

私も酢と合わせて食べてみると、あまり味はせず、海のもずくのようなぬるぬるの食感はありました。佐賀にはこうした地味な「のり」も生きています。

カワモズクを食べる習慣は、日本の各地でかなり古くからあったようです。神谷(1954)には、江戸時代に食用とされていたこと、また、愛知県での実例が紹介されています。岸(2018)は岐阜県での食用記録の調査をしています。岐阜県でのカワモズクは“すのり”と呼ばれていたらしく、その名は「苔川(すのりがわ)」として残っているそうです。

神谷(1954)北陸の植物, 3(3), 68-69.

岸(2018)地域生活学研究, 9, 1-15.

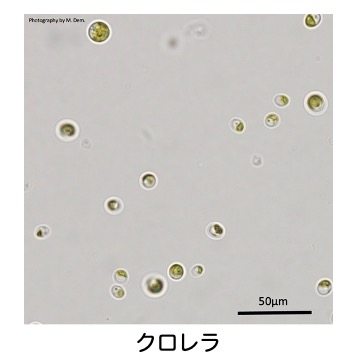

クロレラ

Chlorella

多くのサプリメントが販売されていて、名前としては比較的有名な微細藻類です。微細藻類を食品やサプリメントなどとして利用するために大量培養する研究は、1950年頃からスタートしていますが、その際培養されたのがクロレラです。

緑色の丸い細胞で、形態的な特徴がほとんどありません。顕微鏡写真で、丸くて緑色=クロレラでないことも多いので、実際の同定は難しい種類です。

研究は日本でも行われ、特にTamiya(1957)では、当時の日本で行われた研究が詳しく解説されています。約70年前の論文ですが、現在にも通じる非常に興味深い論文です。

大量培養を、屋外で年間通じて行う場合、クロレラをはじめ、多くの微細藻類は、春と秋の気候では良く増殖します。しかし、夏の高温時と冬の低温時は増殖が悪くなります。そのため、夏の高温や冬の低温でも良く増殖する培養株(培養株については、イカダモの世界の中のイカダモの研究で詳しく紹介しています)が必要です。Tamiya(1957)では、夏の高温時にも良く増殖するクロレラの「好熱株」と夏は苦手だがその他の季節に良く増殖する「中温株」を使って、年間を通じたクロレラの生産ができることを報告しています。

また、大量培養時の他の生物の侵入(コンタミネーション、以後コンタミと略)も課題であること、下水を利用して微細藻類を培養すること、クロレラがタンパク質・脂質・ビタミン類を含んだ資源として食品に利用できる可能性などにも触れられており、現在微細藻類の研究の最先端の研究課題が1950年当時に提起されています。

微細藻類研究=クロレラ研究というぐらい、微細藻類の研究対象となってきました。1900年以降2025年までに出版され、データベースで検索ができる微細藻類研究論文(約65万論文)について、対象種を調べたところ、研究対象とされた微細藻類の第1位はクロレラChlorella(約20万論文、約30%)でした。ちなみに2位は、イカダモのScenedesmus約15万論文、3位はSpirulina約9万論文、僅差で4位はChlamydomonas約9万論文、5位はEuglena約5万論文でした。クロレラには、これからも微細藻類研究を背負って活躍してもらいましょう。

Tamiya (1957) Annual Review of Plant Physiology, 8, 309-334

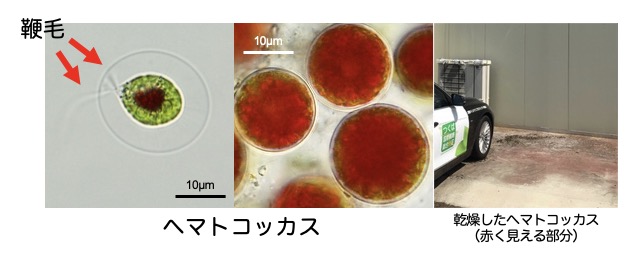

ヘマトコッカス

Haematococcus

ヘマトコッカスは、赤色のアスタキサンチンを産生する微細藻類です。アスタキサンチンは、ニンジンの色とか、トマトの色と同じ仲間の化学物質(カロテノイド)です。化粧品や医薬品に利用できる物質で、化粧品としてはすでに色々な製品が販売されています。

ヘマトコッカスは下の写真一番左側のような形で泳ぎます。緑色で細胞の先端に鞭毛(べんもう)と呼ばれる毛のような器官を2本もっています。光合成を行う生物は、動かない、というイメージがありますが、とても元気に泳ぎ回る微細藻類です。細胞の周辺に透明な部分もあって、不思議な形をしていますね。この状態で分裂して増殖します。

その後、周りの環境が増殖に適さなくなると、写真真ん中のように赤い色素を細胞いっぱいに蓄積します。この色素がアスタキサンチンです。アスタキサンチンの蓄積のきっかけになるのは、強い光や水の中の成分の違いで、ヘマトコッカスは、自分を守るためにアスタキサンチンを作り出すと考えられています。

自然界でヘマトコッカスが生息していることを認識できるのは、この赤い細胞が局所的に集まっている状態の時です。写真一番右側のコンクリートの赤く変色している部分を採取して顕微鏡で観察すると、赤い細胞がいっぱい存在しています。採取した赤いヘマトコッカスを栄養素の入った水(培地)に入れ、2、3日すると、緑色の細胞がたくさん現れてきます。

分裂に条件が揃った水たまりに侵入した細胞が、まずは緑色で増殖した後、水たまりが干上がってしまい、増殖した細胞が一斉にアスタキサンチンを蓄積し、赤い細胞になったと思われます。

カラカラに乾燥したとしても、培地に入れると、復活してきます。私が試したところでは、採取して5年以上乾燥させて保管していた赤い細胞(見た目は赤黒い粉末状です)からも緑色の細胞が出てきました。長い間、どのように眠りにつくのか、そのメカニズムはとても不思議です。大量に存在するアスタキサンチンも眠りに関係しているとは思うのですが・・・。

学名のHaematococcusのHaematoは「血」を表します。-coccusというのは、「丸い」という意味で、赤い丸い細胞のことをうまく表しています。

アスタキサンチンを作るヘマトコッカスは、学名ではHaematococcus lacustris(Haematococcus pluvialisとされている文献もあり)という種が広く知られていました。世界中のヘマトコッカスは、この1種のみではないかという研究もありました(Buchheim et al. 2013)。

しかし、Allewaert et al.(2015)は、主にユーロッパで見つかったヘマトコッカスのDNAをさらに詳しく調べたところ、複数の種が存在していると報告しています。さらにBuchheim

et al.(2023)もDNAを使った詳細な解析から、北アメリカからヘマトコッカスの新種を報告しています。ひょっとすると、地域ごとに、それぞれ違う種が存在するのかもしれません。現在、日本にどんな種のヘマトコッカスが存在しているのか、研究中です。

Allewaert et al.(2015) Phycologia, 54(6), 583-598.

Buchheim et al.(2013) European Journal of Phycology, 48(3), 318-329.

Buchheim et al.(2023) Algaem 38(1), 1-22.

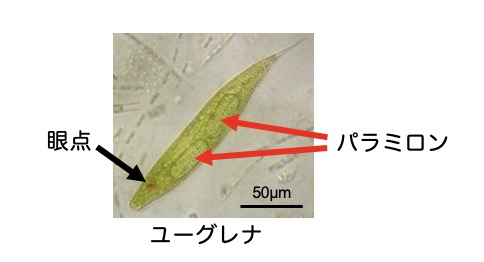

ユーグレナ

Euglena

ユーグレナもクロレラと同じく非常に古くから研究されている微細藻類の一つです。また、ヘマトコッカスの緑色の細胞と同様に、ユーグレナもとても元気に泳ぎ回る微細藻類です。写真では見えにくいですが、細胞の先端の1本の鞭毛を上手に動かして泳ぎます。

また、細胞そのものがぐにゃぐにゃと変形します。インターネットで「すじりもじり運動」と検索すると、多くの動画を見ることができます。細胞の中に赤い「眼点(がんてん)」という光を感じる器官があります。そして、細胞の中に、透明な楕円形の物質が見ることがあります。これが、「パラミロン」という物質で、現在、幅広い医薬効果が発見されて注目されている物質です。

パラミロンには、食後の血糖値や内臓脂肪量を低下させる効果(Aoe et al. 2019)、免疫力をアップさせる作用(Kawano et al. 2023)、興味深い効能としては、疲労感軽減作用(Kawano et al. 2020)などがあることが判明しています。

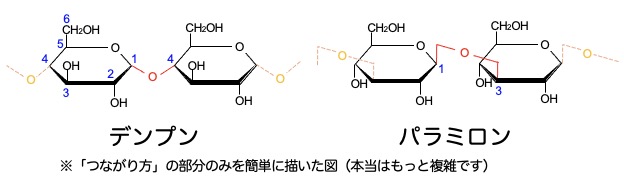

パラミロンは、デンプンと化学構造は非常によく似ています。どちらも、グルコースがつながった化学物質で、違いは、「つながり方」です。

グルコースの炭素に、1から6まで番号をつけ、つながっている部分を見ると、デンプンは1と4で、パラミロンは、1と3でつながっています。デンプンは、多くの植物にみられ、“ヨウ素デンプン反応”の実験でもよく知られた物質です。細胞の中にデンプンを蓄積する種類も多くあります。パラミロンは、ユーグレナなどの少数の種類にみられる非常にまれな物質です。グルコースのつながり方の違いで、化学物質の働きとしても2つの物質には、大きな違いがあります。ユーグレナでは、なぜ、デンプンでなくパラミロンになったのでしょうか・・・。

Aoe et al. (2019) Nutrients, 11, 1675

Kawano et al. (2020) Nutrients, 12, 3098

Kawano et al. (2023) Journal of Functional Foods, 109, 105804.

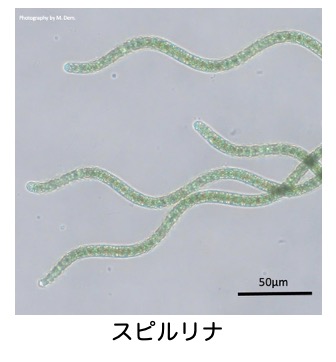

スピルリナ

Spirulina

スピルリナは、人間の食経験のある微細藻類では一番歴史のある種類だと思われます。ラテンアメリカやアフリカなどでは、500年以上前にすでに湖に大増殖したスピルリナを採取し、乾燥させクッキーのようにして食べていたそうです(Habib et al. 2011)。

現代になってサプリメントにもなった栄養価の高さを経験的に知っていたのでしょう。学名のSpiruliaは藻体がコイル状になるというラテン語に由来します。元気な生きたスピルリナを顕微鏡で見ていると、ぐるぐるとドリルのように螺旋状にゆっくり回転しています。

サプリメントとしてそのまま食べることで利用されてきたスピルリナですが、スピルリナから抽出された青色色素(フィコシアニン)は、天然色素として食品にも利用されています。また、抗炎症作用や抗酸化作用があることも知られています(Shah et al. 2024)。

フィコシアニンは、抽出が難しい物質でもあるので、μABプロジェクトの川喜田教授のチームでは、効率のよい濃縮抽出方法を研究しています(Hidane et al. 2025)。

Habib et al. (2011) FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1034.

Hidane et al. (2025) Process Biochemistry, 149, 260-269.